【保存版】在宅介護サービス完全ガイド | 費用・内容・利用方法まとめ

高齢の家族を自宅で介護したいと考えているとき、在宅介護サービスの種類や費用、利用方法について悩まれる方は少なくありません。訪問介護やデイサービス、ショートステイなど様々なサービスがある中で、どれを選べば良いのか、費用はどのくらいかかるのか、申請はどこから始めればよいのか、不安や疑問が尽きないものです。本記事では、在宅介護サービスの全体像を体系的に整理し、種類・内容・費用・利用方法をわかりやすく解説します。

在宅介護サービス利用開始までの流れ

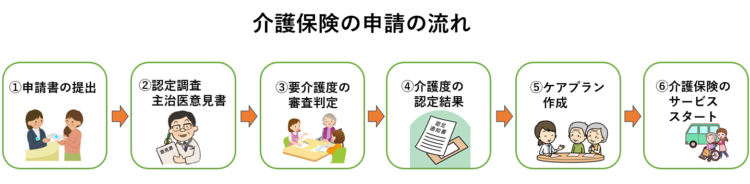

在宅介護サービスとは、高齢者や障がいのある方が住み慣れた自宅で生活を継続できるよう、介護や医療、生活支援などを提供する公的・民間のサービス全般を指します。これらのサービスを利用するには、まず要介護認定を受け、その結果に基づいてケアプランを作成し、事業所と契約する、という一連の流れを理解しておく必要があります。このプロセスは初めての方にとって複雑に感じられるかもしれませんが、順を追って進めることで、スムーズにサービス利用を開始できます。

要介護認定の申請と認定結果

要介護認定は、介護保険サービスを利用するために必要な公的な手続きであり、市区町村の窓口または地域包括支援センターで申請を行います。申請には介護保険被保険者証や本人確認書類、主治医の情報などが必要です。申請後、市区町村の認定調査員が自宅を訪問し、本人の心身の状態や生活状況を聞き取り調査します。その後、主治医意見書と調査結果をもとに介護認定審査会で審査され、要支援1〜2、要介護1〜5のいずれかの認定結果が通知されます。

認定結果は申請から原則30日以内に通知されますが、場合によっては遅れることもあります。認定結果に応じて利用できるサービスの種類や支給限度額が決まるため、この段階でしっかりと理解しておくことが大切です。もし認定結果に納得できない場合は、都道府県の介護保険審査会に不服申し立てをすることもできます。

ケアマネジャー選びとケアプラン作成

要介護認定を受けたら、次に居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャー(介護支援専門員)を選び、ケアプランの作成を依頼します。ケアマネジャーは、利用者や家族の希望、心身の状態、生活環境などを総合的に評価し、最適なサービスの組み合わせを提案してくれる専門職です。ケアプランには、利用するサービスの種類・頻度・時間帯・目標などが具体的に記載されます。

ケアマネジャー選びでは、相性や信頼関係が重要です。複数の事業所に問い合わせて面談し、自分や家族の希望をしっかり聞いてくれるか、地域の社会資源に詳しいか、連絡が取りやすいかなどを確認しましょう。ケアプランは利用者や家族の同意を得て作成されるため、納得できるまで話し合いを重ねることが大切です。

事業所選定と契約の手順

ケアプランが決まったら、実際にサービスを提供する訪問介護事業所やデイサービス事業所などと個別に契約を結びます。ケアマネジャーが事業所の紹介や調整を行ってくれるため、利用者や家族が直接探す負担は軽減されますが、最終的には自分で事業所の雰囲気やサービス内容、スタッフの対応などを確認し、納得したうえで契約することが重要です。

契約時には、重要事項説明書や契約書の内容をよく確認しましょう。サービス内容、利用料金、キャンセル料、事故時の対応、苦情窓口などが明記されています。不明点があれば遠慮せず質問し、納得してから署名・押印してください。複数の事業所を比較検討することで、より自分に合ったサービスを選ぶことができます。

サービス開始後の見直しとモニタリング

サービス利用開始後も、ケアマネジャーは定期的に自宅を訪問し、サービスの実施状況や利用者の状態変化を確認するモニタリングを行います。このモニタリングを通じて、ケアプランの内容が実情に合っているか、新たな課題が生じていないかを評価し、必要に応じてケアプランを見直します。

利用者や家族も、サービスに不満や疑問を感じたときは、遠慮せずケアマネジャーに相談しましょう。介護は長期にわたることが多く、状況は刻々と変化します。柔軟にケアプランを調整し、無理なく持続可能な介護体制を維持することが、在宅介護成功の鍵となります。

訪問系サービスの種類

在宅介護サービスには、訪問系・通所系・宿泊系など、多様な種類があります。それぞれのサービスには特徴や対象者、利用目的が異なるため、本人の状態や家族の状況に応じて適切に選択・組み合わせることが重要です。ここでは、訪問系サービスについて詳しく解説します。

訪問介護

訪問介護は、ホームヘルパーが自宅に来て、食事・入浴・排泄などの「身体介護」や、掃除・洗濯・調理などの「生活援助」を行うサービスです。

- 身体介護:食事介助、入浴やトイレの手伝い、着替え、体の向きを変える介助、移動のサポートなど

- 生活援助:掃除、洗濯、料理、買い物代行、薬の受け取りなど

ただし、家族のための家事(例:家族の洗濯や食事づくり)や庭の手入れ、ペットの世話など、利用者本人の日常生活に直接関係しないことは対象外です。

利用できるのは要介護1以上の方で、要支援の方は「介護予防訪問介護」として一部利用が可能です。

利用回数は週2〜3回から毎日まで、利用者や家族の希望に合わせて調整できます。

| ◎費用の目安(自己負担1割の場合) |

| ・身体介護(30分〜1時間):約400〜500円 ・生活援助(20〜45分):約180〜200円 ※夜間・早朝・深夜は割増料金になります。 |

訪問介護は医療行為(たん吸引・胃ろう管理など)はできません。医療ケアが必要な場合は、訪問看護を組み合わせて利用します。

訪問リハビリテーション(自宅でできるリハビリ)

訪問リハビリは、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などのリハビリ専門職が自宅を訪問し、体の動きや生活の自立をサポートするサービスです。

主な内容は以下の通りです。

- 歩行や立ち上がりの訓練

- 関節の動きをよくする運動

- 食べる・話す練習(嚥下・言語訓練)

- 食事・着替え・トイレなどの日常動作の練習

- 福祉用具や住宅改修のアドバイス

通所リハビリに通うのが難しい方や、自宅の環境に合わせた訓練を希望する方に向いています。医師の指示に基づいて行われ、費用は20分あたり約300円(自己負担1割の場合)が目安です。定期的に行うことで、体の機能低下を防ぎ、在宅生活を長く続ける助けになります。

居宅療養管理指導(自宅での医療・栄養サポート)

居宅療養管理指導は、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行うサービスです。医師や歯科医師は、通院が困難な方に対して定期的な診察や健康管理、薬の調整などを行います。薬剤師は、服薬指導や薬の管理方法のアドバイスを提供し、飲み忘れや誤薬を防ぎます。管理栄養士は、栄養状態の評価や食事指導を行い、低栄養や嚥下困難に対応します。

| ◎費用の目安(自己負担1割の場合) |

| ・医師・歯科医師:1回あたり約500〜600円 ・薬剤師:1回あたり約500円 ※夜間・早朝・深夜は割増料金になります。 |

ケアマネジャーと連携して、利用者に合った訪問スケジュールを組むことができます。

夜間対応型・定期巡回型訪問介護サービス

● 夜間対応型訪問介護

夜間(18時〜翌8時)にヘルパーが訪問し、排泄介助や安否確認を行うサービスです。緊急時はボタンを押すとオペレーターにつながり、必要に応じてヘルパーが駆けつけます。

● 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

日中・夜間を通して定期的な訪問+必要時の駆けつけを組み合わせた24時間対応のサービスです。介護と看護が一体となって提供されるため、重度の要介護者や一人暮らしの方も安心です。費用は月額定額制で、要介護度によって異なります。

通所系サービスの種類

通所系サービスは、利用者が施設に通い、日帰りで介護や機能訓練、食事、入浴などのサービスを受けるものです。自宅にこもりがちな高齢者の社会参加を促し、家族の介護負担を軽減する効果があります。デイサービスやデイケアなど、目的に応じた複数の種類があります。

通所介護の特徴

通所介護(デイサービス)は、日中に施設に通い、食事、入浴、レクリエーション、機能訓練などを受けるサービスで、在宅介護の中で最もポピュラーなサービスの一つです。利用者は送迎車で自宅と施設の間を送り迎えしてもらえるため、外出が困難な方でも安心して利用できます。施設では、他の利用者との交流を通じて社会的孤立を防ぎ、精神的な活力を維持する効果も期待できます。

デイサービスは、週に1〜数回利用するのが一般的で、1回あたり6〜8時間程度のプログラムが多く提供されています。費用は利用時間や要介護度によって異なり、7時間以上8時間未満の利用で要介護1の場合、自己負担1割で約700〜800円程度が目安です。食事代やおむつ代などは別途実費負担となります。

通所リハビリテーション

通所リハビリテーション(デイケア)は、医療機関や介護老人保健施設などに通い、医師の指示のもとで理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションを受けるサービスです。デイサービスと異なり、医療的なリハビリに重点が置かれており、身体機能の維持・回復を目指します。

デイケアでは、歩行訓練、筋力強化、関節可動域訓練、日常生活動作訓練などが提供され、個別リハビリと集団リハビリを組み合わせたプログラムが実施されます。費用はデイサービスより若干高めで、7時間以上8時間未満の利用で要介護1の場合、自己負担1割で約800〜900円程度が目安です。リハビリの必要性が高い方には、デイケアの利用が推奨されます。

認知症対応型通所介護・療養通所介護

認知症対応型通所介護は、認知症の診断を受けた方を対象に、少人数で専門的なケアを提供するサービスです。認知症の特性に配慮したプログラムや環境づくりがなされており、落ち着いた雰囲気の中で過ごせます。通常のデイサービスより費用は高めですが、きめ細かい対応が期待できます。

療養通所介護は、医療的ケアが必要な重度者や難病の方を対象に、看護師が常駐し、たんの吸引や経管栄養などの医療処置を行いながら通所サービスを提供するものです。受け入れ人数が少なく、専門性が高いため、費用は高額ですが、医療依存度が高い方でも在宅生活を継続できるよう支援します。

宿泊系サービス

宿泊系サービスは、短期間施設に宿泊し、介護や医療ケアを受けるサービスです。家族の介護疲れの軽減(レスパイトケア)や、冠婚葬祭など一時的に介護ができない場合に利用されます。

短期入所生活介護

短期入所生活介護(ショートステイ)は、特別養護老人ホームなどの施設に短期間宿泊し、食事、入浴、排泄介助、機能訓練などのサービスを受けるもので、家族の介護負担を軽減する重要な手段です。利用期間は連続して30日までが基本で、数日から2週間程度の利用が一般的です。緊急時には空きがあれば短期間でも利用できるため、家族が体調を崩したときや急な用事ができたときに役立ちます。

費用は施設の種類や部屋のタイプ、要介護度によって異なり、1日あたり自己負担1割で約700〜900円程度(要介護1の場合)に加え、食費や居住費(滞在費)が別途かかります。多床室を選ぶと居住費が抑えられ、低所得者には負担軽減制度も適用されます。

短期入所療養介護

短期入所療養介護は、介護老人保健施設や医療機関に短期間宿泊し、医療的ケアやリハビリテーションを受けるサービスです。医師や看護師が常駐しており、医療依存度の高い方や、退院直後でリハビリが必要な方に適しています。

費用は短期入所生活介護より若干高く、1日あたり自己負担1割で約800〜1,000円程度(要介護1の場合)に加え、食費や居住費が必要です。医療的なケアが充実しているため、安心して利用できる一方、介護保険の支給限度額に影響するため、ケアマネジャーと相談しながら計画的に利用することが大切です。

組み合わせ型介護サービスの種類

在宅介護サービスには、地域に根ざした小規模な拠点を活用しながら、訪問・通所・宿泊を柔軟に組み合わせられるものもあります。ここでは、それらの特徴や費用の目安をわかりやすく解説します。

小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護は、一つの事業所で訪問、通所、宿泊のサービスを組み合わせて利用できる地域密着型サービスです。顔なじみのスタッフが一貫してケアを提供するため、利用者は安心感を持ちやすく、環境の変化に弱い認知症の方にも適しています。

利用料金は月額定額制で、要介護度に応じて設定されます。要介護1の場合、自己負担1割で月額約10,000〜12,000円程度が目安です。他の居宅サービスとの併用に制限があるため、ケアマネジャーとよく相談して選択しましょう。

看護小規模多機能型居宅介護・複合サービス

看護小規模多機能型居宅介護は、小規模多機能型居宅介護に訪問看護を組み合わせたサービスで、医療依存度の高い方でも在宅生活を継続できるよう支援します。訪問、通所、宿泊のすべてで看護師が対応できるため、医療的ケアが必要な方にとって非常に心強いサービスです。

費用は小規模多機能型よりやや高く、月額定額制で要介護度に応じて設定されます。利用には事業所の登録が必要で、地域密着型サービスのため住所地の市区町村でのみ利用可能です。

認知症対応型共同生活

認知症対応型共同生活(グループホーム)は、認知症の診断を受けた方が少人数で共同生活を送る施設です。家庭的な環境の中で、食事の準備や掃除などの日常生活動作を職員と一緒に行うことで、認知症の進行を緩やかにする効果が期待されます。

厳密には在宅介護サービスではなく居住系サービスに分類されますが、施設入所に比べて地域密着性が高く、家族との交流も保ちやすいため、在宅介護の延長線上の選択肢として検討される場合があります。費用は月額約10〜15万円程度で、食費や居住費も含まれます。

介護保険と費用負担・助成制度

在宅介護サービスの費用は、介護保険の適用により大幅に軽減されますが、自己負担割合や支給限度額、各種助成制度の仕組みを理解しておくことで、経済的な不安を減らし、計画的にサービスを利用できます。ここでは、介護保険の基本的な仕組みと費用負担、利用できる助成制度について詳しく解説します。

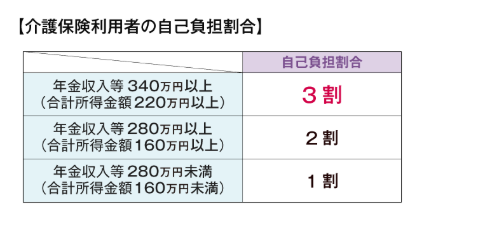

介護保険の適用範囲と自己負担割合

介護保険サービスを利用する際の自己負担割合は、所得に応じて1割、2割、または3割となります。一般的には1割負担の方が多く、年金収入が一定額を超える方は2割または3割負担となります。具体的には、本人の合計所得金額が160万円以上(単身で年金収入のみの場合、年収約280万円以上)で2割、220万円以上(単身で年金収入のみの場合、年収約340万円以上)で3割負担となります。

介護保険には、要介護度ごとに月々の支給限度額(区分支給限度基準額)が設定されています。たとえば、要介護1の場合は月額約16万7,000円、要介護5の場合は月額約36万1,000円が上限です。この範囲内であれば、自己負担割合に応じた費用でサービスを利用でき、限度額を超えた分は全額自己負担となります。ケアマネジャーは、利用者の希望と予算を考慮しながら、限度額内で最適なサービスの組み合わせを提案してくれます。

サービスごとの料金の目安

在宅介護サービスの料金は、サービスの種類や利用時間、地域、事業所の体制などによって異なります。以下に主なサービスの料金目安(自己負担1割の場合)を示します。

| サービス名 | 利用単位 | 自己負担額の目安(1割) |

|---|---|---|

| 訪問介護(身体介護) | 30分以上1時間未満 | 約400〜500円 |

| 訪問介護(生活援助) | 20分以上45分未満 | 約180〜200円 |

| 訪問看護 | 30分未満 | 約470円 |

| 訪問リハビリテーション | 20分 | 約300円 |

| 通所介護(デイサービス) | 7時間以上8時間未満(要介護1) | 約700〜800円 |

| 短期入所生活介護(ショートステイ) | 1日(要介護1、多床室) | 約700〜900円+食費・居住費 |

| 福祉用具レンタル(介護ベッド) | 1か月 | 約1,000〜1,500円 |

この表はあくまで目安であり、地域加算や各種加算、事業所の設定によって変動します。詳細な料金は、利用する事業所やケアマネジャーに確認してください。また、通所介護やショートステイでは、食事代や居住費、日常生活費(おむつ代など)が別途実費負担となります。

自治体・国の助成・減免制度

◎高額介護サービス費(自己負担軽減)

介護保険の自己負担が家計を圧迫する場合、各種の助成・減免制度を活用することで負担を軽減できます。代表的な制度として、高額介護サービス費制度があります。これは、1か月の介護保険サービスの自己負担額が一定額を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。自己負担の上限額は所得に応じて設定されており、一般的な所得の方は月額44,400円が上限です。

◎特定入所者介護サービス費

また、低所得者には、施設利用時の食費や居住費を軽減する補足給付(特定入所者介護サービス費)が適用されます。これにより、ショートステイや施設入所の費用負担が大幅に軽減されます。申請には、市区町村の窓口で所得や預貯金の状況を確認する必要があります。

◎高額医療・高額介護合算制度

さらに、医療費と介護費の合計が高額になった場合には、高額医療・高額介護合算療養費制度により、年間の自己負担額の上限が設定され、超過分が払い戻されます。これらの制度は自動的には適用されず、申請が必要ですので、ケアマネジャーや市区町村の窓口に相談し、漏れなく活用しましょう。

- 申請先:市町村役場

- 対象:医療保険+介護保険の利用者

- 上限:所得区分ごとに設定(約34,000~212,000円/月程度)

保険外・自費サービスと地域支援サービス

介護保険の対象外となるサービスや、自治体独自の支援サービスも在宅介護を支える重要な選択肢です。介護保険だけでは対応できない細かなニーズに応えるため、保険外サービスを上手に活用することで、より快適な在宅生活が実現できます。

介護保険外サービスの種類

介護保険外サービスには、家事代行、買い物代行、通院付き添い、ペットの世話、庭の手入れ、見守りサービス、配食サービス、移動支援サービスなど、多様なメニューがあります。これらは全額自己負担となりますが、介護保険の制約を受けずに柔軟に利用できるため、利用者や家族のニーズに細かく対応できます。

費用は事業者やサービス内容によって大きく異なり、1時間あたり2,000〜4,000円程度が目安です。民間の介護事業者やシルバー人材センター、NPO法人などが提供しており、インターネットや地域包括支援センターを通じて探すことができます。

自治体の補助・横出しサービス

自治体によっては、介護保険の対象外サービスに対して独自の補助制度や、介護保険の上乗せ・横出しサービスを提供している場合があります。たとえば、配食サービスの利用料補助、紙おむつの支給、タクシー券の配布、緊急通報システムの設置補助、家族介護者への慰労金などが挙げられます。

これらの制度は自治体ごとに内容や条件が異なるため、市区町村の介護保険担当窓口や地域包括支援センターに問い合わせて確認しましょう。活用できる制度を知っておくことで、経済的負担を軽減し、より充実した在宅介護が可能になります。

まとめ

在宅介護には、小規模多機能型居宅介護や看護小規模多機能型居宅介護、グループホームなど、利用者やご家族の状況に合わせて選べるサービスが用意されています。費用や利用条件はサービスごとに異なるため、介護度や生活環境を踏まえて最適な方法を検討することが大切です。迷ったときはケアマネジャーや地域包括支援センターに相談し、自分たちに合った支援を見つけていきましょう。