今さら聞けない!「マイナ保険証って何?」

マイナ保険証、利用していますか?

近年、日本の医療制度においてデジタル化の波が加速する中、「マイナ保険証」という新しい仕組みが導入されました。これは、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにするもので、医療機関の受付や薬局での手続きをよりスムーズに行えるようになります。

本記事では、「マイナ保険証とは何か?」という基本から、そのメリット・デメリット、利用方法、導入の背景に至るまで、わかりやすく解説していきます。これからの医療の在り方に関わる重要なテーマとして、ぜひ知っておきたい内容です。

マイナ保険証とは?

マイナ保険証の基本的な仕組み

マイナ保険証は、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる仕組みで、マイナンバーカードに健康保険証を利用登録したものが「マイナ保険証」です。従来の健康保険証と同様に医療機関や薬局で利用できますが、オンラインでの資格確認が可能になるため、よりスムーズな手続きが期待できます。

マイナ保険証の導入によって、医療機関の受付業務の効率化や、患者さんの待ち時間短縮にもつながると考えられ、さらに、医療情報の連携がスムーズになることで、より質の高い医療の提供にも貢献することが期待されています。

政府は、マイナ保険証の普及を積極的に推進しており、さまざまな広報活動を通じてそのメリットを周知しています。将来的には、マイナ保険証が健康保険証の主流となることが見込まれています。

従来の保険証との主な違い

従来の保険証は、加入している健康保険組合が発行する保険証です。マイナ保険証は、マイナンバーカードに保険証情報を紐付けることで利用します。これにより、紛失のリスクを減らし、手続きの簡略化が図られます。従来の保険証の場合、転職や引越しなどで保険証が変わるたびに、新しい保険証の発行を待つ必要がありました。

しかし、マイナ保険証であれば、オンラインで資格情報が更新されるため、常に最新の情報を利用することができます。

また、従来の保険証は、医療機関を受診する際に必ず持参する必要がありましたが、マイナ保険証であれば、カードリーダーにかざすだけで本人確認と保険資格の確認が完了します。

このように、マイナ保険証は従来の保険証に比べて、利便性と効率性が大幅に向上しています。

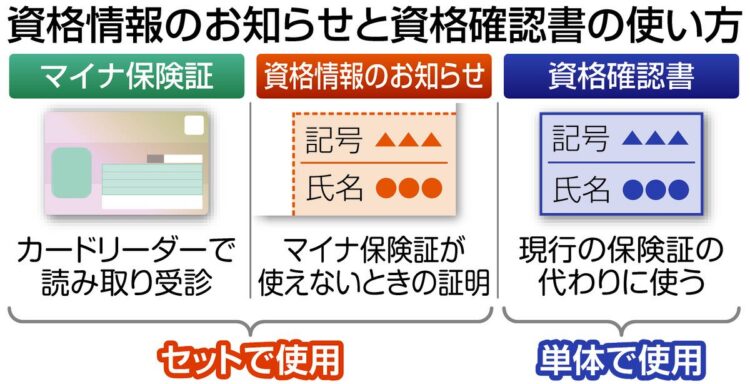

資格確認書の役割

マイナ保険証が利用できない場合や、マイナンバーカードを忘れた場合でも、資格確認書があれば医療機関を受診できます。資格確認書は、保険者に申請することで交付されます。資格確認書は、マイナ保険証の利用が困難な状況にある人を救済するためのセーフティネットとしての役割を果たします。

例えば、マイナンバーカードを紛失してしまった場合や、システム障害などによってマイナ保険証が利用できない場合でも、資格確認書があれば安心して医療機関を受診することができます。

資格確認書の申請方法は、各保険者によって異なりますので、事前に確認しておくことをお勧めします。また、資格確認書には有効期限がありますので、期限切れに注意して、必要に応じて更新手続きを行うようにしましょう。

|

マイナ保険証のメリット

医療費控除の手続きが簡単にマイナポータルを通じて医療費情報を自動連携できるため、確定申告時の医療費控除の手続きが大幅に簡略化されます。領収書を保管する手間も省けます。従来は、医療費控除を受けるためには、医療機関の領収書を一枚一枚集めて、金額を計算する必要がありました。しかし、マイナ保険証を利用すれば、マイナポータルから医療費の情報を一括で取得できるため、これらの手間を大幅に削減できます。また、医療費の情報を自動で計算してくれる機能もあるため、計算ミスを防ぐこともできます。さらに、マイナポータルから確定申告の手続きを行うこともできるため、税務署に行く必要もありません。このように、マイナ保険証は、医療費控除の手続きを劇的に簡単にする画期的なツールと言えるでしょう。

デメリットもあります

- 対応していない医療機関や薬局がまだある

すべての医療機関・薬局がマイナ保険証に対応しているわけではなく、特に地方や個人経営のクリニックでは導入が遅れている場合があります。 - カードリーダーの不具合やトラブル

顔認証がうまくいかない、カードが読み取れないなど、機械的なトラブルがしばしば発生しています。これにより、受付で時間がかかることもあります。 - 個人情報の漏えいリスク

マイナンバーに医療情報が紐づくことで、万が一データが漏えいした場合の影響が大きくなるという懸念があります。 - カードを持ち歩くリスク

マイナンバーカードは他の公的サービスとも連携しているため、紛失・盗難時のリスクが高くなります。 - システム停止時の混乱

政府のシステムに障害が発生した場合、マイナ保険証が利用できず、窓口で混乱が起きることがあります(過去に実際の事例あり)。 - 高齢者やデジタルに不慣れな人への配慮不足

スマホやオンライン登録など、デジタルに不慣れな人には使いにくい面があり、現場でのサポートが必要です。

より良い医療の提供

過去の薬剤情報や特定健診の結果を医療機関で共有できるため、より適切な診断や治療に繋がる可能性があります。例えば、過去にアレルギー反応を起こした薬や、現在服用している薬などを知ることで、適切な薬を処方することができます。また、特定健診の結果を共有することで、生活習慣病のリスクなどを早期に発見し、適切な指導を行うことができます。さらに、患者さん自身も自分の医療情報を確認できるため、自分の健康状態をより深く理解し、健康管理に役立てることができます。

高額療養費制度の限度額適用認定が不要に

マイナ保険証を利用することで、高額療養費制度の限度額適用認定証の申請が不要になります。窓口での支払いが自己負担限度額までとなるため、一時的な立て替えの負担が軽減されます。

従来は、高額な医療費がかかる場合に、高額療養費制度の限度額適用認定証を事前に申請する必要がありました。しかし、マイナ保険証を利用すれば、医療機関の窓口で自己負担限度額までの支払いで済むため、事前の申請が不要になります。

これにより、急な入院や手術などで高額な医療費が必要になった場合でも、一時的な立て替えの負担を軽減することができます。また、申請の手間も省けるため、患者さんの負担を大幅に軽減することができます。

マイナ保険証の使い方

(事前準備)マイナンバーカードの健康保険証利用登録

- マイナポータル

- セブン銀行ATM

- 医療機関・薬局の窓口

で利用登録が可能です。登録にはマイナンバーカードと暗証番号が必要です。

マイナポータルを利用する場合は、パソコンやスマートフォンから簡単に登録できます。

セブン銀行ATMを利用する場合は、画面の案内に従って操作するだけで登録できます。

医療機関や薬局の窓口で登録する場合は、職員の指示に従って手続きを行ってください。登録が完了すると、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。

ただし、一部の医療機関や薬局では、まだマイナ保険証に対応していない場合がありますので、事前に確認しておくことをお勧めします。また、マイナンバーカードの暗証番号を忘れてしまった場合は、お住まいの市区町村の窓口で再設定の手続きを行う必要があります。

医療機関・薬局での利用方法

医療機関や薬局の窓口にある顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置き、顔認証または暗証番号で本人確認を行います。

その後、保険証として利用する旨を伝えます。カードリーダーにマイナンバーカードを置くと、画面に本人確認の方法が表示されます。

顔認証の場合は、画面の指示に従って顔を近づけてください。暗証番号の場合は、登録した暗証番号を入力してください。本人確認が完了すると、医療機関や薬局の職員が保険情報を確認し、診療や調剤の手続きを行います。マイナ保険証を利用する際には、必ずマスクを外して顔認証を行う必要があります。また、暗証番号を忘れてしまった場合は、医療機関や薬局の職員に申し出て、別の方法で本人確認を行う必要があります。

電子処方箋の利用

電子処方箋に対応している医療機関では、処方箋情報がオンラインで薬局に送信されます。これにより、薬局での待ち時間短縮や、薬に関する詳細な情報提供が期待できます。電子処方箋を利用することで、紙の処方箋を持ち歩く必要がなくなります。また、薬局では、処方箋情報に基づいて、患者さんに最適な薬を提供することができます。さらに、電子処方箋の情報は、マイナポータルからも確認できるため、

自分の薬の情報をいつでもどこでも確認することができます。電子処方箋に対応している医療機関や薬局は、順次拡大していく予定です。

電子処方箋の利用には、マイナンバーカードの健康保険証利用登録が必要です。また、一部の薬局では、電子処方箋の受け取りに対応していない場合がありますので、事前に確認しておくことをお勧めします。

マイナ保険証に関するよくある質問

マイナンバーカードは安全なの?

マイナンバーカードには個人情報が保護されるための様々なセキュリティ対策が施されています。また、健康保険証として利用する際には、医療機関や薬局でのみ情報が共有され、プライバシーにも配慮されています。マイナンバーカードには、ICチップが搭載されており、個人情報は暗号化されて記録されています。また、マイナンバーカードを利用する際には、必ず暗証番号を入力する必要があるため、

第三者が不正に情報を取得することは困難です。さらに、マイナンバーカードの利用履歴は、マイナポータルから確認できるため、

不正利用を早期に発見することができます。万が一、マイナンバーカードを紛失してしまった場合は、すぐに利用停止の手続きを行うことで、第三者による不正利用を防ぐことができます。このように、マイナンバーカードは、個人情報を保護するための様々なセキュリティ対策が施されており、安心して利用することができます。

子供や高齢者の利用はどうすればいいの?

子供の場合は、親が代理でマイナンバーカードの利用登録を行うことができます。高齢者の場合は、家族や支援者がサポートすることで利用できます。子供のマイナンバーカードの利用登録を行う場合は、親権者のマイナンバーカードと暗証番号が必要です。

高齢者の場合は、家族や支援者が、マイナンバーカードの利用登録や、医療機関での利用をサポートすることができます。

ただし、高齢者本人の同意を得ることが重要です。また、高齢者の中には、マイナンバーカードの利用に不安を感じる方もいるかもしれません。そのような場合は、丁寧に説明し、理解を得ることが大切です。マイナンバーカードの利用方法や、メリットなどを分かりやすく説明することで、安心して利用してもらえるように努めましょう。

マイナ保険証を紛失したらどうすればいい?

マイナンバーカードを紛失した場合は、まずマイナンバー総合フリーダイヤルに連絡して利用停止の手続きを行います。その後、警察署に遺失届を提出し、再発行の手続きを行います。マイナンバー総合フリーダイヤルは、24時間365日対応しています。

利用停止の手続きを行うことで、第三者による不正利用を防ぐことができます。警察署に遺失届を提出する際には、紛失した状況や、マイナンバーカードの特徴などを詳しく説明してください。再発行の手続きは、お住まいの市区町村の窓口で行います。再発行には、本人確認書類が必要です。マイナンバーカードを紛失した場合は、速やかに利用停止の手続きを行い、再発行の手続きを進めるようにしましょう。

また、マイナンバーカードの保管場所には、十分に注意するようにしてください。

まとめ

マイナ保険証は、従来の保険証よりも便利で、医療費控除の手続きが簡単になるなど、多くのメリットがあります。医療のデジタル化を推進する上で、非常に重要な役割を担っています。マイナ保険証の普及によって、医療機関の業務効率化や、患者さんの利便性向上につながることが期待され、将来的には、マイナ保険証が、健康保険証のスタンダードとなることが見込まれていますが、まだまだ普及率が低い水準にとどまっているようです。政府は、マイナ保険証の普及を積極的に推進しており、様々なキャンペーンや広報活動を通じて、そのメリットを周知しています。

| このブログは、介護で悩んでいる方、介護施設を探している方、その他介護・医療関係者や介護・医療の仕事に興味がある方などへ、何かヒントになればと思い、時々宣伝も入れながら有益な情報を発信しています。 |