介護現場で知っておきたい!インスリン注射の "ここだけの話"

「インスリン注射って、介護士が打ってもいいんですか?」

介護現場でよく耳にする質問です。

答えは…

「基本的には医療行為なのでNG。ただし条件付きでOKな場合もある」です。

糖尿病の利用者さんが増えるなか、インスリンの知識は今や介護職にも欠かせません。

でも現場では「食後?食前?」「打ち忘れ?」「低血糖!?」と、ハラハラする場面が日常茶飯事。

今日はそんな“ここだけの話”を、少しユーモアを交えてご紹介します。

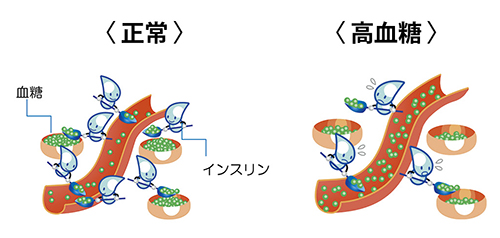

インスリンってどんな役割?

インスリンは、血糖値を下げる体内のマネージャー。

食事で摂った糖分をエネルギーに変えるお手伝いをしています。

ところが、糖尿病になるとこのマネージャーがうまく働けなくなり、外からインスリンを補う必要が出てきます。

例えるなら、

「食後の片づけを担当している“掃除係”が、残業続きでクタクタになっている状態」

介護の現場では、この“働き者のインスリン”を陰で支えることが大切です。

介護職が“打っていい”の?実はここが線引きポイント

インスリン注射は、医師・看護師などが行う医療行為に分類されます。ただし、本人が自分で行う「自己注射」は医療行為ではなく、介護士が見守りや準備を手伝うことは可能です。

また、医師の指示書や看護師の指導のもとで、条件付きで介護職が補助的に関わるケースもあります。

(例:訪問看護の管理下での操作、医療連携協定がある施設など)

つまり、現場での線引きは「打つか」「支えるか」。自分がどの立場で関わるのか、所属施設の方針をしっかり確認することが大切です。

そして多くの現場で共通しているのが…

「注射を打つ本人より、見守る介護士のほうが緊張している」という現象(現場あるある)。

命を預かる緊張感、それが介護の”プロ意識”でもあります。

現場で起きがちな“ヒヤリハット”3選

①食前・食後のタイミングミス

→ 食事を中断したり、食べ終えたのに打ち忘れたり。少しのズレが低血糖リスクにつながります。

② 低血糖の見逃し

→ 顔色が悪い、冷や汗、震え…

“静かにやってくる忍者”のように、低血糖は気づきにくいのが特徴です。

③針の付け忘れ・残量確認ミス

→ ペン型インスリンでは初心者がやりがちなミス。声かけと確認が命を守ります。

これらを防ぐカギは、観察力とチーム連携。

「いつもより口数が少ない」「食欲がない」といった小さな変化を見逃さない介護職の感性が、実は命綱になることもあるのです。

介護職ができるインスリンケアの“裏ワザ”

- 食前に「注射終わりましたか?」とやさしく声かけ

- 低血糖時に備え、ブドウ糖や甘い飲み物を常備

- 記録には「時間」「状態」「反応」「表情」を具体的に書く

- 医師・看護師と情報共有する“連携ノート”を大事に!

介護職ができるのは“注射そのもの”ではなく、注射が安全に行われる環境づくり。その支えこそ、在宅介護の質を高める大切なスキルです。

まとめ:インスリンを理解することは“命を守る介護”

インスリンの知識は、ただの医療情報ではありません。それは、糖尿病と向き合う利用者さんを“安心させる力”です。

介護の現場では、「できないこと」に目を向けがちですが、

介護の本質は、「できないこと」を補うことではなく、「できるように支えること」。

介護と医療の境界線は、これからますます曖昧になっていきます。だからこそ、「知らない」より「理解して支える」姿勢が求められます。