【在宅医療と地域包括ケア】コロナ後の地域医療戦略を語ります。

2020年に始まった新型コロナウイルス感染症の世界的流行は、我々の暮らしだけでなく、「医療のあり方」にも大きな転換をもたらしました。

それまで日本では、何かあれば「とりあえず病院へ」という医療モデルが一般的でした。しかしコロナ禍で、病院のキャパシティが限界に達し、重症患者以外は「できるだけ地域や自宅で対応を」という流れが急速に進みました。コロナはまるで半ば強制的に我々の生活を変え、介護保険の理念の現実化を加速させるような状況に変化させました。

そこで注目されるのが、「在宅医療」と「地域包括ケアシステム」の融合です。

2025年問題、2040年問題を難なくクリアするために、「地域包括ケアシステム」の理想の形へ推進する戦略を考えてみます。

今回は、今後求められる新しい地域医療の姿を、わかりやすく、そしてリアルな事例とともにお伝えしていきます。

「地域包括ケア」と「在宅医療」って何? 今さら聞けない基礎知識

「地域包括ケアシステム」という言葉、最近よく耳にしませんか?

でも、なんとなくは知っていても、「結局どういう仕組みなの?」と感じている方も多いはずです。

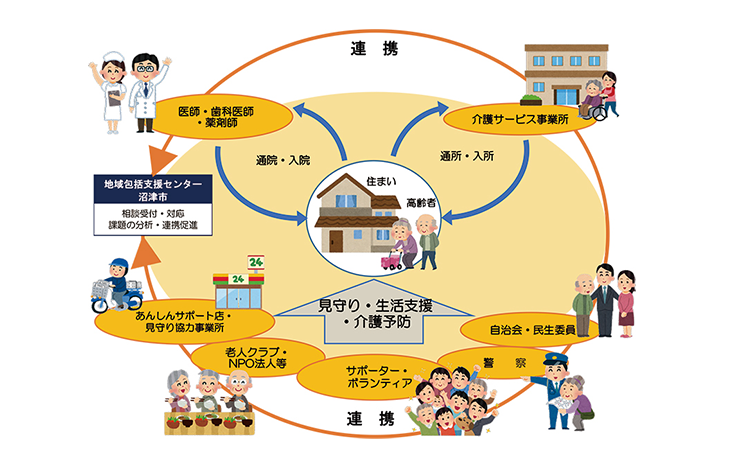

地域包括ケアシステムとは、住み慣れた地域で、自分らしい生活を最後まで続けられるように、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される仕組みのことを指します。

厚生労働省は、「団塊の世代」がすべて75歳以上になる2025年問題を見据え、この体制を全国で整備することを強く推進しています。目指すのは、「病院中心の医療」から「地域完結型ケア」への大転換です。

その中心にあるのが「在宅医療」です。

在宅医療とは、医師や看護師が患者さんの自宅に訪問し、必要な医療サービスを提供する仕組みを指します。診察、投薬管理、点滴、緩和ケア、リハビリ、終末期医療まで幅広い医療行為が、自宅で受けられる時代になってきました。

そして、これら在宅医療を機能させるには、介護サービスや生活支援との「連携」が不可欠です。訪問介護、デイサービス、配食、見守り、ボランティアによる支援これらすべてが、患者さんの暮らしを支えます。つまり、地域包括ケアシステムと在宅医療は、「片方だけでは成立しない」「車の両輪のような存在」なのです。

これまでの「病気になったら病院」「介護が必要なら施設」という発想は、すでに時代遅れになりつつあります。これからは「地域と在宅」が、医療と介護の新しいステージとなるでしょう。

|

コロナ禍で加速!病院に頼らない「地域完結型医療」のリアル

2020年、新型コロナウイルスの感染拡大によって、日本全国の病院は未曾有の医療ひっ迫に直面しました。「軽症なら自宅療養」「高齢者もできるだけ入院を避ける」そんな方針が打ち出され、医療・介護の世界は「在宅中心」の動きへと一気に加速していったのです。

この流れの中で注目されたのが、地域包括ケアシステムの存在です。地域に根づいた医療・介護・生活支援ネットワークが、病院に頼らずに高齢者や要支援者を支える“命綱”となりました。

具体的には、以下のような変化が起きています。

● 在宅療養率の上昇

以前ならすぐ入院となっていた高齢者が、訪問診療・訪問看護・訪問介護を組み合わせることで、自宅で安心して療養を続けられるケースが増えました。「入院せずに最期まで自宅で」という希望も、現実に近づいています。

● 多職種による迅速な連携

コロナ禍では、病院に行くリスクを減らすため、医師、看護師、薬剤師、ケアマネジャー、介護職などが、地域内で密に情報共有を行い、迅速なチーム対応を強化しました。

これにより、重症化の兆しを早期に発見し、適切な医療介入につなげる体制が整いつつあります。

● ICT(情報通信技術)の急拡大

また、オンライン診療やリモートモニタリングなど、ICTを活用した在宅支援も一気に広まりました。

高齢者本人や家族がスマートフォンやタブレットを活用し、医師や看護師と遠隔でつながる。以前なら考えられなかった取り組みが、

日常の風景になり始めています。

コロナはまるで半ば強制的に我々の生活を変え、介護保険の理念の現実化を加速させるような状況に変化させました。そして2024年度の診療報酬改定には、さらに地域包括ケアシステムを推進するための戦略が盛り込まれています。

診療報酬改定がもたらす影響(2024年度改定)

2024年度診療報酬改定は、高齢化が急速に進む日本において、変化する医療ニーズに的確に対応し、地域包括ケアシステムのさらなる深化と、患者さんが住み慣れた場所で安心して医療を受けられる在宅医療の推進を重要な目的としています。これらの目標達成のために、医療従事者の人材確保と働き方改革、そして医療分野におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進が、改定の重要な柱として位置づけられています。

地域包括ケアシステム構築への加速へ向けた4つのポイントを解説します。

医師へのインセンティブ

今回の診療報酬改定は、医療機関の経営に大きな影響を与えています。特に、地域包括ケアシステムや在宅医療に積極的に注力する医療機関にとっては、報酬の引き上げや新たな評価の導入により、経営状況の改善が期待されます。一方で、急性期医療に特化した医療機関や、地域包括ケアシステムへの参画が遅れている医療機関にとっては、経営上のリスクとなる可能性があります。

診療報酬改定は、医療機関の収益構造に直接影響を与えるため、経営戦略の見直しや、新たなサービスの導入、業務効率化など、適切な対応策を講じる必要があるため、医療機関は、今回の改定を機に、地域における役割を再定義し、持続可能な経営体制を構築することが求められ、それがインセンティブとなって地域医療体制構築へ向けての大きな力になっていきます。

地域包括ケア病棟の機能強化

地域包括ケア病棟は、急性期治療を終えた患者や、在宅復帰に向けてリハビリテーションや生活支援が必要な患者を受け入れる病棟です。今回の診療報酬改定では、地域包括ケア病棟における、より早期の在宅復帰を促すため、入院期間に応じた点数設定が見直されました。

具体的には、入院期間が短いほど高い点数が算定されるようになり、医療機関が積極的に在宅復帰支援に取り組むインセンティブが付与されています。また、救急患者の受け入れや、介護サービスとの連携を強化する評価も新たに導入され、地域包括ケア病棟が地域における医療・介護連携の拠点としての役割を果たすことが期待されています。

地域包括ケア病棟の機能強化は、患者さんの早期在宅復帰を支援するだけでなく、急性期病床の有効活用にもつながり、医療資源の効率的な活用に貢献します。さらに、地域包括ケア病棟における多職種連携を強化することで、患者さんの状態に応じたきめ細やかな医療・介護サービスを提供することが可能となります。

訪問看護ステーションへの評価

2024年度の診療報酬改定では、医療機関から訪問看護ステーションへの連携を強化し、より質の高い在宅医療を提供するための評価が見直されました。具体的には、訪問看護師の専門性を高め、人材育成を促進するための新たな評価が導入され、質の高いサービスを提供する訪問看護ステーションに対するインセンティブが付与されています。

訪問看護ステーションは、在宅で療養する患者さんの生活を支える重要な役割を担っており、医師の指示に基づいて、医療処置や健康管理、日常生活の支援などを行います。今回の改定により、訪問看護ステーションの役割がさらに重要になり、地域包括ケアシステムにおける中心的な存在として期待されています。

また、訪問看護ステーションと医療機関との連携を強化することで、患者さんの状態に応じた適切な医療を提供することが可能となり、入院期間の短縮や再入院の予防にもつながることが期待されます。訪問看護ステーションの質の向上は、患者さんのQOL(生活の質)向上にも大きく貢献すると考えられます。

ICTを活用した情報共有

ICT(情報通信技術)を活用することで、医療機関と介護事業所間での情報共有がスムーズになり、患者さんの状態変化に迅速に対応することができます。例えば、電子カルテや介護記録などの情報を共有することで、患者さんの病歴や服薬状況、生活状況などを把握し、より適切な医療・介護サービスを提供することができます。

今回の改定では、ICTを活用した情報共有を推進するための評価が見直され、医療機関と介護事業所がICTを活用して情報共有を行うための環境整備や、情報共有の実施状況などが評価されます。これにより、ICTの導入・活用が進み、医療・介護サービスの質が向上することが期待されます。

ICTを活用した情報共有は、医療・介護サービスの効率化にもつながります。例えば、遠隔での診療や相談が可能になることで、患者さんの移動負担を軽減したり、医療従事者の業務効率を向上させたりすることができます。

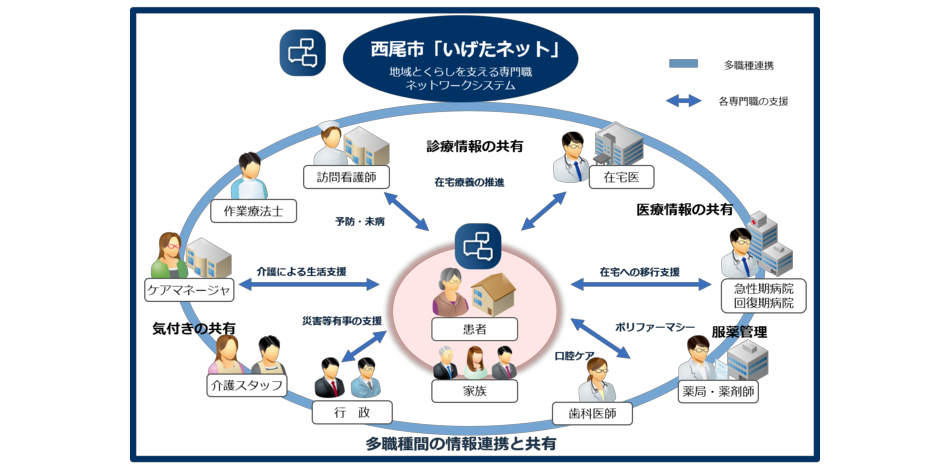

<西尾市のいげたネット>

いこいの里がある愛知県西尾市では「いげたネット」を活用して、医療・介護等の各種専門家が患者さんの情報をリアルタイムで共有しています。

これからの地域医療戦略 在宅を支える「多職種連携」の極意

コロナ禍を経て、「地域完結型医療」の重要性は誰もが認識するところとなりました。しかし、実際に在宅医療を機能させるには、多職種の力を結集する必要があります。

これからの地域医療戦略のカギは、「連携」と「役割分担の明確化」にあります。

● かかりつけ医を中心としたチーム体制

まず求められるのは、地域のかかりつけ医を核としたチーム作りです。

医師が患者の全体像を把握し、看護師、リハビリスタッフ、薬剤師、ケアマネジャーなどが密に連携することで、在宅でも切れ目のない支援を可能にします。

● 24時間対応体制の整備

在宅療養を支えるには、夜間・休日でも対応できる体制が不可欠です。

「いざ」というときに相談できる窓口や、緊急訪問の体制づくりが、地域ごとに急速に進んでいます。

● 生活支援との一体化

医療・介護だけではありません。買い物支援、見守り、配食サービス、ボランティア活動など、生活全般を支える支援との連携が求められます。生活の安心があってこそ、医療もスムーズに機能するのです。

成功事例に学ぶ!地域包括ケア×在宅医療の勝ちパターンとは?

全国各地では、すでに地域包括ケアと在宅医療を融合させ、成果を上げている自治体や団体も現れています。西尾市でもいろんな活動をしていますが、今回は他地域の注目の3事例をご紹介します。

【事例1】A市:ICT活用で在宅療養率が20%アップ!

A市では、在宅患者に対してタブレット端末を配布。

訪問診療医や訪問看護師とリアルタイムで情報共有を行い、緊急時の早期対応が可能となりました。

結果、在宅療養継続率が前年比20%向上しています。

【事例2】B町:訪問診療と地域包括支援センターの密連携

B町では、地域包括支援センターが訪問診療チームと週1回の定例ミーティングを実施。

情報のズレをなくし、利用者の細かな変化も共有。

「介護から医療へのスムーズな橋渡し」が実現できています。

【事例3】C村:独居高齢者を支える「見守りネットワーク」

人口減少が進むC村では、自治体と住民ボランティアが連携して「見守り隊」を結成。在宅医療と生活支援を一体化し、独居高齢者の安心な暮らしを支えています。

これらの事例からわかるのは、“医療だけ”でも“介護だけ”でも地域を守れないということ。多様なプレイヤーが本気で手を取り合うことが、成功のカギとなります。

地域包括ケアの課題と希望

地域包括ケアと在宅医療の融合は確実に進んでいますが、まだまだ課題も山積しています。

● 人材不足の深刻化

医師、看護師、介護職… すべての現場で人材不足が叫ばれています。特に地方では、担い手の確保が急務です。

● サービスの地域格差の是正

地域包括ケアを推進する中で、大きな課題となっているのがサービスの地域格差です。

都市部では、医療・介護・生活支援サービスが比較的充実しており、多職種連携もスムーズに行われるケースが増えています。

一方、人口減少が進む地方や過疎地域では、医療機関や介護事業者自体が不足しており、在宅療養を支える体制が十分に整わない現実があります。

また、訪問看護や訪問診療、リハビリサービスなどの提供状況も地域によってばらつきが大きく、

「住んでいる場所によって受けられる支援が違う」という深刻な問題が浮かび上がっています。

これからの地域包括ケアの本格的な実現には、都市部と地方、人口密集地と過疎地の格差を埋めるための対策が不可欠です。ICTを活用した遠隔支援の強化や、地域を越えた医療・介護資源のシェアリング、自治体間の連携強化など、国全体で「どこに住んでいても安心できる仕組み」を整備することが求められています。

● デジタル格差の克服

ICT活用が進む一方で、高齢者のデジタル機器利用や、医療機関間のデータ連携には課題も残ります。

「誰も取り残さない」支援体制が求められます。

最近だとAI人材と呼ばれる人たちを増やそうと国レベルで頑張っていますが、地域にAIを推進する人やチームを作れるかも大きなポイントとなります。

● 住民主体のまちづくり

専門職だけに頼らず、地域住民一人ひとりが支え合う意識を持つこと──。

それがこれからの地域包括ケア成功の鍵となるでしょう。

小さな「見守り」や「声かけ」も、実は立派な地域医療への貢献なのです。

【まとめ】

「地域包括ケア」と「在宅医療」の融合は、単なる医療や介護の話ではなく、誰もが自分らしく生き抜くための、新しい社会のカタチと言えます。

人口減少や高齢化が進む中、持続可能な「地域医療体制」の構築が急務です。医療資源の効率的な活用や、地域住民の健康増進に向けた取り組みなど、今後は、医療資源の偏在を解消し、効率的な医療提供体制を構築する必要があります。

「地域包括ケアシステム」に関してはシリーズ化してお送りいたします。

2025年の今年から2040年の15年先を見据えて、介護・医療両輪で進める地域作りをいこいの里も積極的に参画して、西尾市一丸となって他地域へ見本となるような「誰もが住みやすい街作り」をリアルに目指していきたいと思います。

| このブログは、介護で悩んでいる方、介護施設を探している方、その他介護・医療関係者や介護・医療の仕事に興味がある方などへ、何かヒントになればと思い、時々宣伝も入れながら有益な情報を発信しています。 |