【感染予防】スタンダードプリコーションとは?

医療や介護の現場で働く私たちにとって、もっとも大切なことのひとつが「感染を防ぐこと」です。目に見えないウイルスや細菌は、思わぬところから広がり、利用者さんやスタッフの健康を脅かします。

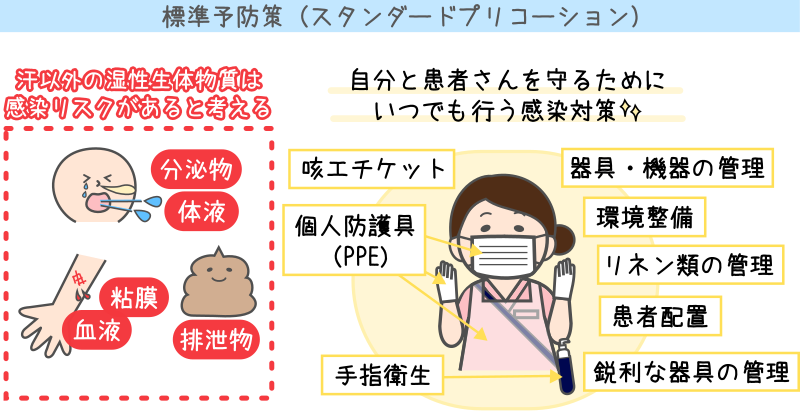

その中で、すべての人に対して共通に行う感染対策の基本ルールが「スタンダードプリコーション(標準予防策)」です。これは、患者さんや利用者さんの感染の有無にかかわらず、すべての人に同じように予防策を講じるという考え方に基づいています。

この記事では、スタンダードプリコーションの基本的な考え方や、実際の現場でどう実践するかについて、わかりやすく紹介していきます。初めて学ぶ方にも、現場で働くベテランの方にも、改めて大切な視点をお届けできれば幸いです。

スタンダードプリコーション(標準予防策)

スタンダードプリコーションとは?

スタンダードプリコーション(標準予防策)とは、すべての患者に対して適用する感染予防策です。感染の有無にかかわらず、汗以外の湿性生体物質(血液・体液・分泌物・排泄物・粘膜・損傷のある皮膚)には感染の可能性があると考えて対応します。

主な内容は以下のとおりです。

- 手指衛生(手洗い・手指消毒)

- 手袋やマスク、ガウンなどの個人防護具(PPE)の適切な使用

- 咳エチケット

- 鋭利な器具の管理

- 器具や環境の消毒・清掃

- 環境整備

- リネン類の管理

- 患者配置

つまり、「誰にでも・いつでも・何があっても基本として行う感染予防のルール」です。

スタンダードプリコーションは、医療従事者だけでなく、患者自身やその家族にとっても重要な感染予防策です。医療機関を受診する際には、手指衛生を徹底し、咳エチケットを守るなど、感染予防に協力することが求められます。

|

スタンダードプリコーションの目的

スタンダードプリコーションの目的は、すべての患者や利用者との接触において、感染症の有無にかかわらず、感染のリスクを最小限に抑えることです。これにより、医療従事者・介護者自身の安全を守るとともに、他の患者や周囲への感染拡大を防ぐことができます。

スタンダードプリコーションの目的は、以下の3点に集約されます。

1. 医療・介護従事者自身の感染予防

血液、体液、分泌物、排泄物などに含まれる病原体(例:肝炎ウイルス、HIV、インフルエンザ、ノロウイルスなど)から、自分自身を守るためです。

2. 患者間の交差感染(クロスインフェクション)の防止

例えば、手袋をせずに複数の患者に対応すると、ある患者から他の患者へ病原体が広がる危険があります。そうした感染の連鎖を断つために、正しい手指衛生や防護具の着脱が必要です。

3. 施設全体の感染拡大の防止

感染症が広がると、他の患者や利用者、職員、訪問者にも影響が出ます。スタンダードプリコーションは、施設全体を守るための基本的なルールとして機能します。

つまり、スタンダードプリコーションは「誰が感染しているか分からないから、すべての人に対して安全な対応をする」ことで、感染を未然に防ぎ、安心・安全な医療・介護環境をつくるための土台なのです。

スタンダードプリコーションの実践

1. 手指衛生

- 患者に触れる前後、清潔な処置の前後、体液に触れた後などに手洗い・アルコール消毒を行う。

- 石けんと流水による手洗い、または速乾性アルコール手指消毒剤を使用。

2. 個人防護具の使用

状況に応じて適切に使い分けます

- 手袋:血液、体液、粘膜、汚染物に触れる可能性があるときに使用。

- マスク:飛沫の吸入を防ぐために使用(咳やくしゃみ、処置時など)。

- アイシールド/ゴーグル:体液が目に飛ぶ可能性がある場合に使用。

- ガウン/エプロン:衣服が汚染される恐れがある場合に使用。

3. 安全な注射針の使用と廃棄

- 使用済みの注射針はリキャップせず、すぐにシャープスボックスへ。

- 安全装置付きの注射器を使用するなどの対策。

4. 呼吸器衛生/咳エチケット

- 咳やくしゃみをする際はティッシュや腕で口を覆う。

- 咳症状のある患者にはマスクの着用を促す。

5. 患者ケアに使う機器の取り扱い

- 血圧計や聴診器などは、患者ごとに清拭または消毒。

- 汚染された機器は適切な方法で洗浄・消毒。

6. リネン・廃棄物の適切な処理

- 汚れたリネンは他と分けて扱い、規定の方法で洗濯。

- 血液・体液の付いた廃棄物は感染性廃棄物として処理。

7. 環境整備

- ベッド周囲や接触の多い場所は定期的に清掃・消毒。

- 汚染が疑われる場所はすぐに処置する。

感染経路別予防策

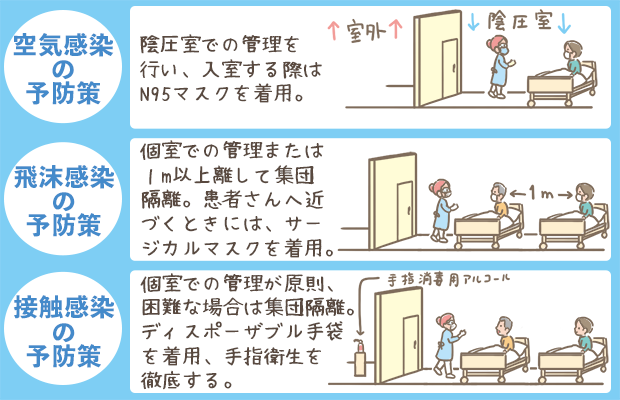

空気感染予防策

空気感染のリスクがある感染症(麻疹、水痘、結核など)に対しては、N95マスクなどの高性能マスクを着用し、陰圧室などの換気が整った環境で対応することが必要です。空気感染対策は、医療従事者自身を感染から守るだけでなく、他の患者への感染拡大を防ぐためにも非常に重要です。

N95マスクは、空気中の微粒子を95%以上捕集することができる高性能なマスクです。N95マスクを着用する際には、顔に密着させることが重要です。マスクと顔の間に隙間があると、マスクの効果が十分に発揮されません。

陰圧室は、室内の気圧を低く保ち、室内の空気が外部に漏れだすのを防ぐことができる特殊な部屋です。陰圧室を使用することで、空気感染のリスクを低減することができます。

空気感染対策は、感染症の種類や患者の状態に応じて、適切に実施する必要があります。最新のガイドラインに基づいて対策を講じることが重要です。

飛沫感染予防策

飛沫感染のリスクがある感染症(インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症など)に対しては、サージカルマスクを着用し、患者との距離を約1〜2メートル以上保つことが推奨されます。飛沫感染は、咳やくしゃみ、会話などによって発生する飛沫を介して感染が広がるため、これらの対策が有効です。

サージカルマスクは、比較的大きな飛沫を防ぐことができます。サージカルマスクを着用する際には、鼻と口を完全に覆うように装着し、隙間がないように調整することが重要です。

患者との距離を保つことは、飛沫感染のリスクを低減するために重要です。特に、咳やくしゃみをしている患者との距離は、できるだけ離れるように心がけましょう。

飛沫感染対策は、空気感染対策と比較して、比較的容易に実施することができます。しかし、飛沫感染は、日常的な場面で頻繁に発生するため、油断せずに対策を講じることが重要です。

接触感染予防策

接触感染のリスクがある感染症(MRSA、VRE、ノロウイルス感染症など)に対しては、手袋を着用し、患者に触れる前後や医療器具に触れる前後に手指衛生を徹底することが重要です。接触感染は、汚染された手や医療器具を介して感染が広がるため、これらの対策が有効です。

手袋は、患者の皮膚や粘膜、血液、体液に触れる可能性がある場合に着用します。手袋を着用する際には、手指衛生を必ず行い、使用後は適切に廃棄します。

手指衛生は、石鹸と流水による手洗いや、アルコール消毒剤による手指消毒などがあります。手指衛生は、患者に触れる前後、医療器具に触れる前後、手袋を着用する前後など、様々な場面で実施する必要があります。

接触感染対策は、医療機関だけでなく、介護施設や保育所など、様々な場所で重要です。特に、免疫力の低下している高齢者や乳幼児は、接触感染のリスクが高いため、注意が必要です。

|

自分が媒介者にならない決意

介護や医療の現場では、毎日多くの人と接します。高齢者や体の弱い方々にとって、ちょっとした感染症も命に関わる危険があります。だからこそ、私たち一人ひとりが「感染を持ち込まない・広げない」という強い意識を持つことが何よりも大切です。

スタンダードプリコーションは、誰もが感染源になる可能性があるという前提に立ち、すべての利用者・患者に対して一貫した予防策をとることを求めています。手指衛生、個人防護具の使用、環境の清掃…。どれも一見当たり前に思えることですが、それを「いつでも・誰に対しても・確実に行う」ことが、私自身が感染の媒介者にならないための鍵です。

「自分が媒介者にならない」という意識を持ち、日々の業務を丁寧に行うこと。

それが、安全で安心なケアの第一歩です。

これを機に、スタンダードプリコーションの基本を振り返り、現場での実践につなげていきましょう。

| このブログは、介護で悩んでいる方、介護施設を探している方、その他介護・医療関係者や介護・医療の仕事に興味がある方などへ、何かヒントになればと思い、時々宣伝も入れながら有益な情報を発信しています。 |